中美贸易战:中国“芯”能否跑赢?

在中美贸易战中,美国通过多种方式限制对华出口高科技产品,对中国科技产业影响最大的莫过于限制芯片出口,中国企业被迫从依赖进口走到自主研发的路上。本集“龙行报告”,让我们梳理一下中国是如何在知识产权和关键领域核心技术上发力的?又如何在贸易争端中赢得更多主动?

自上世纪50年代起,中国大陆的集成电路产业经历了六十余年的发展历程,依赖进口芯片一直是产业发展的一大困境。集成电路产品连续多年进口额超过2000亿美元,并早在2013年就超过石油成为最大宗进口产品。

2018 年以来,美国多次以国家安全和外交利益为由限制向中国等国家输出高端技术和产品。时年,中兴通讯在内的多家实体企业 (包括 8 家大型国有企业和其下属 36 家企业)被美国列入出口管制清单,禁止向美国公司销售零部件、软件及科技产品。今年5月,美国商务部正式把华为列入了“实体清单”,即除非获得政府许可,禁止美企向华为出售相关技术和产品。

据外媒报道,全球三大芯片制造商英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)已响应禁令、停止供货。单在2015年,华为采购共值18亿美元高通芯片、6.8亿美元英特尔芯片和6亿美元博通芯片。2018年华为对外采购部件花了700亿美元,当中110亿美元是用于从美国企业采购。

中兴、华为两家企业遭遇的芯片和操作系统“断供”事件,揭示了中国的通信产业缺乏核心技术、中国以往的芯片繁荣依赖于外国技术的事实。

那么,为什么中国的芯片研发依赖于外国技术?

1

研发历史

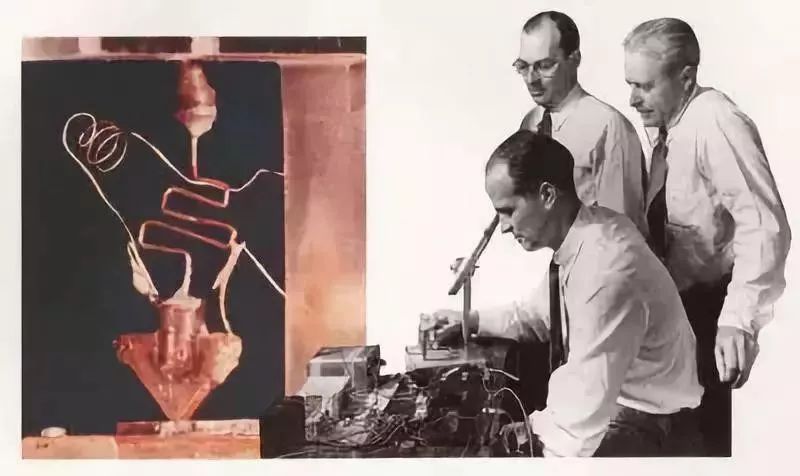

从历史方面,美国的芯片优势是来自产业的起步早。1947年,美国贝尔实验室的三个科学家肖克利、布拉顿和巴丁发明了可以替代电子管的晶体管。但直到1958年秋天,中国第一根硅单晶才成功研发。同年,美国德州仪器的工程师杰克·基尔比发明了集成电路,这种技术可以把大量的晶体管印刷到一块硅片上,从而实现了晶体管的规模化生产。中国的第一块硅基数字集成电路诞生于1965年,相隔7年。

(仙童半导体公司)

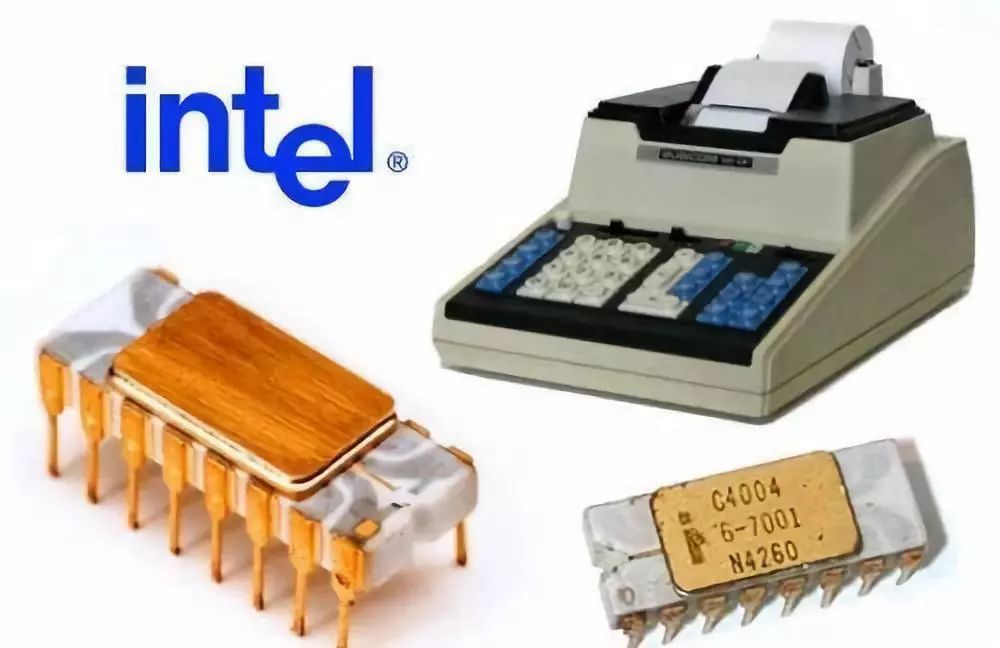

美国硅谷的五六十年代孕育出多家芯片研发先锋,包括肖克利半导体实验室、仙童半导体公司和后来的英特尔公司。随着个人计算机崛起,英特尔将自己的业务专注到个人计算机的芯片。1971 年,英特尔推出了世界上第一款微处理器 4004;发展至今,企业成为了现时pc芯片的世界巨头。

相反,中国的第一枚自主研发的cpu要到2002年才成功研发。中国在芯片技术的研发初期一直落于美国。

2

研发经费

虽然芯片行业的附加值大,但是企业需要投放大量资金以研发芯片技术。兴建厂房、建立科研团队,所需的金钱是以亿来计算的。而流片成本也不是一个小数目,即便是采用非常成熟的28nm制造工艺,流片成本也要500万美元左右。此外,芯片相关的投资周期性很长,即使成功研发,芯片的质量和技术水平又是企业能否盈利的另一个问题。大名鼎鼎如龙芯,也是到了2015年才转亏为盈,逐渐被市场认可。

中国主流芯片的研发也同样离不开“烧钱”二字。据说,中兴为了开发芯片,以股权换资金从集成电路大基金获得24亿元;小米成立的北京松果电子注册资本为2.5亿人民币,为开发澎湃S1起步时投资就达到10亿元;华为更是不计成本投入资金发展海思麒麟芯片。

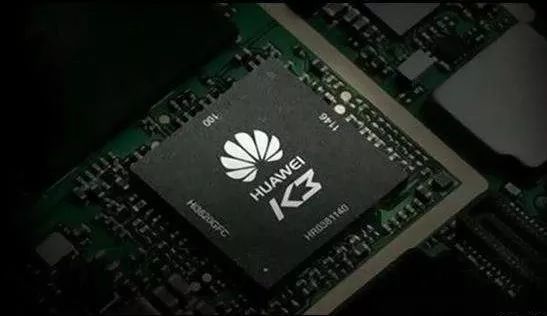

华为当年毅然决定砸钱做芯片,自2004年成立海思以来,经历了10年时间,才研发出麒麟910芯片。海思第一次将基带芯片和应用处理器集成在一块SOC(系统级芯片)里,也是十年磨一剑。

因此,在2015年国家提倡提高自主产芯片自给率之前,“造不如买,买不如租”的产业理念一直影响着中国的科技业界,中国的cpu芯片被英特尔和AMD所垄断;智能手机芯片则依赖高通进口。

“美国在贸易战背景下,挤压中国的发展空间,迫使这一类企业要觉醒。要么它转向跟欧洲、跟日本跟其它的企业合作;实在是没得合作的,它就只能有自己的准备(研发)。”

国家早在2015年提出“中国制造2025”的规划。规划的目标之一是:到2020年将中国的芯片生产自给率提高到40%,到2025年达到70%。中国政府规划在未来10年斥资逾1600亿美元,刺激半导体设计和制造领域的发展。

规划推行至今已有四年,有媒体拆开华为在今年年初发布的高阶旗舰智能手机,发现已经用上了自主研发芯片,包括由旗下海思半导体出品的音频芯片和射频收发器芯片。手机的动态随机存取记忆体(DRAM),则来自韩国SK Hynix。记忆体下方是华为海思的麒麟980处理器。余下3块芯片是美国厂家出品,包括:美国Skyworks的前端模块芯片,负责收发手机网络信息;美国Qorvo出产的前端模块芯片,负责处理信号频道;以及由美国Micron提供的快闪记忆体芯片。

业内巨头紫光集团在2018年突破中国存储芯片“零自制困境”,启动三大基地生产 3D NAND 芯片;累计投资金额高达 1,800 亿人民币,宣称要花十年换来比肩巨人三星、东芝的机会。但在今年上半年集团的亏损扩大至人民币37亿元,资产负债率更高达73.68%。

3

中国的芯片需求仍然是一门生意

中国依赖进口芯片,是世界上最大的半导体进口国和消费国;从另一方面说,美国公司同样也依赖中国市场。美国政府的禁令对中美的科投企业无疑是一把“双刃剑”。

美国quatz网站就发表过一篇文章,统计了2016年美国半导体行业对中国市场的依赖性,其中射频厂商思佳讯(Skyworks)公司依存度最高,83%的营收来自中国市场;高通公司为61%;博通、美光、NVIDIA分别有55%、55%、54%;安华高则达49%;半导体设备厂商AM应用材料有48%的收入靠中国;其他如TI德仪、闪迪、LAM、Intel等公司也有30-40%的收入需要中国市场支撑。

美国将华为列入“实体清单”的举动也打击到了美国硅谷的众多科技巨头和初创企业。当地时间5月20日,美国芯片股集体下跌,高通、博通跌近6%,费城半导体指数跌超4%,英伟达跌超3%,AMD、凌云半导体跌近3%。

美国的禁令无疑打破了芯片的全球供应链,如果其中的某一环断了或者受到阻碍,那么对于整个产业链都会产生巨大的影响。但这同样迫使了中国企业走向自主研发,亦使国家在往后的谈判桌上有更多可选择的筹码。

时至2019年12月13日,中美就长达20个月的贸易战达成了第一阶段经贸协议,就加强商业秘密保护在内的知识产权保护方面达成了共识。在签订协议以后,中方怎样改革完善知识产权保护体系和强化知识产权保水平,并促进中美两国在知识产权领域的交流,还需持续观望。